基本信息

武德元年(618年),李建成被封太子。其后,因秦王李世民战功卓越,广招文士武将,李建成颇为忌惮。为保太子之位,他与齐王李元吉密谋,先驱逐李世民心腹幕僚,趁突厥来袭将其武将调入自己麾下,又预备刺杀李世民。李世民得知后,便决定诛杀二人。武德九年六月初四(626年7月2日),他率部下在玄武门设下埋伏。待李建成、李元吉入宫,发现异常想要掉头逃走时,李世民一箭射杀了李建成。此时,李世民的马受惊跑入林中,李元吉追赶而至并想用弓勒死他,幸而尉迟敬德及时赶到射杀了李元吉。李建成部下得知其死讯后,便率精兵赶至玄武门,与守兵交战良久,最终因尉迟敬德将李建成二人首级示众而溃逃。其后,李渊下令各军都由秦王处置,东宫将士纷纷散去。几日后,李世民被立为皇太子,军政大事都由其处理决断,李渊则加尊为太上皇。八月初九(9月4日),李世民在东宫显德殿即位,大赦天下。

玄武门之变结束了政局的混乱,李世民一石二鸟,不仅消灭了政敌李建成和李元吉,还扫除了夺取李渊帝位的障碍。其即位后,采取一系列政策,开创了历史上著名的贞观之治。但同时,由于此事违背礼法,李世民指示史官篡改历史,导致史料都不得其实,还影响了此后储位和政局的稳定。

事件背景

太子固位

武德元年(618年),唐高祖李渊在太极殿即位,世子李建成被立为皇太子。因李渊担心其不懂政务,李建成便常被命学习时事,处理除军国大事外的政务,由李纲、郑善果等人辅佐。因军功和名望不足,他在魏征等人建议下讨伐刘黑闼,平定山东。同时,李建成和齐王李元吉结盟,以对抗秦王李世民。李建成还私下召募四方勇士作为东宫卫士,号称长林兵,又从燕王李艺处调发幽州精锐骑兵三百。

后宫中,李建成与李元吉曲意侍奉各位妃嫔,奉承献媚,贿赂馈赠,无所不用,以此求得高祖的宠爱,传言他们还与高祖宠幸的张婕妤、尹德妃等人私通。因而妃嫔们就称赞李建成慈厚,使得二人恩宠更重。

秦王聚势

自李渊即位起,李世民被封为秦王,连年征战。他先因战胜薛仁杲而被封为太尉和陕东道行台尚书令,又因战胜宋金刚被封为益州道行台尚书令,其后,他因连续击败窦建德和王世充两大山东势力被封为天策上将和陕东道大行台,拥有军政大权,地位在王公之上。

同时,李世民广泛搜罗人才。他开设文学馆招揽四方贤才,任命杜如晦等十八人为学士,既可作为政治军事方面的智囊,又可从经史中提供历史经验,实现文武的相互配合;他还收服了尉迟敬德、秦叔宝等武将,委任温大雅镇守洛阳,又派遣张亮率千余人前往洛阳,暗中结交山东的豪杰义士,以静候时局变化。

后宫中,李世民不讨好妃嫔,贵妃等人向其索要珍宝及为亲属求官,都被其拒绝,因而招致怨恨。各位妃嫔常向李渊诋毁他,使李渊逐渐疏远李世民,并放弃改立其为太子的想法。他便派妻子长孙氏在宫中活动,孝顺侍奉李渊,恭敬顺从妃嫔,还尽力弥补李世民与后宫之间的裂缝,来争取后宫支持。

事件原因

根本原因

太子李建成和秦王李世民之间关于争夺皇位继承权的矛盾是根本原因。李建成作为太子,亲近小人,对李世民的功绩有所忌惮,并心怀猜忌。同时,齐王李元吉欲利用二人间矛盾,先联合李建成除去李世民,再夺取太子之位。

直接原因

李建成的打压刺杀是直接原因。李建成等人常与后妃勾结在李渊面前诋毁诬陷李世民,还设计试图毒杀他。同时,他们在李渊面前诬陷李世民的谋士房玄龄、杜如晦,将他们逐出秦王府。其后,恰逢突厥入侵,李建成借机举荐李元吉,让其代替李世民统领诸军北上征讨。李元吉趁机请求将尉迟敬德、程知节、段志玄以及秦叔宝等猛将一同调往自己麾下,还挑选精锐士卒充实自己的军队。

掌握兵权后,二人密谋,在李元吉出征突厥、李世民参加饯行时,安排壮士在幕帐中刺杀他,并假称他暴病身亡,劝说李渊将国事托付给李建成,同时活埋尉迟敬德等人。但此事被率更丞王晊得知,并暗中报告给了李世民,经过幕僚的多番劝说,李世民最终决定诛杀二人。

间接原因

李渊的态度起着决定性的作用,而其态度转变的分界线是东都之役。在太原起兵前后到李渊称帝前,他多是平衡调和李世民和李建成的关系,安排给二人的任务是相等的。并且在称帝后,他按传统的“立嫡以长”,立李建成为太子,封李世民为秦王。

在东都之役后,李渊转向了李建成。此前,他对李世民在外长期掌握军权不满,还忌惮其身边谋士。但是因为统一战争仍需要李世民指挥,李渊并未采取断然措施。每逢有寇贼盗匪作乱的时候,李渊就下旨命李世民征讨,待其平定祸乱之后,李渊对其的猜忌和怀疑却更加深重。然而,在此战之后,李渊开始用李元吉牵制李世民,还支持李建成、李元吉夺军权,削弱李世民的力量。

武德九年(626年),两次出现太白经天的天象,经过太史令傅奕的占验分析,高祖随即认为秦王李世民图谋不轨,似有夺取天下之心。加之李建成、李元吉的构陷,李世民在形势危急之下,才先发制人,发动玄武门之变。

参与方

李渊集团

裴寂、萧瑀、陈叔达、封伦、宇文士及、窦诞、颜师古。

李世民集团

谋士:长孙无忌,以房玄龄、杜如晦为首的十八学士,包括李玄道、褚亮、姚思廉、于志宁、苏世长、薛收等;

武将:尉迟敬德、程知节、段志玄、高士廉、侯君集、秦叔宝、张公谨、刘师立、公孙武达、屈突通、封德彝等;

兵力:八百勇士。

李建成集团

盟友:李元吉;

东宫官属:魏征、王珪、韦挺等;

齐王府文学:王孝逸、张胤等;

武将:冯立、薛万彻、谢叔方等;

兵力:两千精兵。

事件经过

秦王上奏设伏

武德九年六月初三日(626年7月1日),太白星昼现于秦地对应的天区,傅奕密奏认为这预兆着秦王应当拥有天下,李渊将奏状交给李世民。于是,李世民趁机上奏向李渊密告李建成、李元吉和后宫妃嫔私通的事,并为自己申辩,李渊得知后,大为惊愕,决定第二日早朝时审问此事。次日,李世民率领长孙无忌等人入朝,并在玄武门埋下伏兵。

张婕妤得知李世民上表之事后,急忙派人暗中告知李建成,李建成便召来李元吉商议此事。李元吉建议他统领东宫和齐王府的精兵,假称有病不去上朝,以静观形势变化。李建成则认为已经派兵严加防备,二人应当入朝亲自探听消息。于是,二人便一同入朝,赶赴玄武门。而此时,李渊已经召来裴寂、萧瑀、陈叔达等人,准备查问二人秽乱后宫之事。

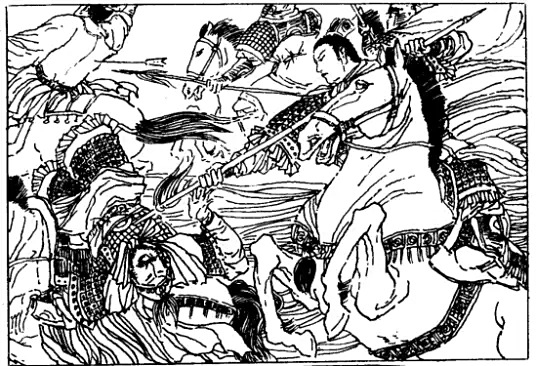

射杀太子齐王

李建成、李元吉来到临湖殿时,察觉情况有异,立即掉转马头,准备返回东宫和齐王府。李世民见状,在后呼喊二人,李元吉就张弓搭箭射向李世民,但再三拉弓都难以拉满,未能射中。而李世民则挽弓搭箭,射杀了李建成。

尉迟敬德带领七十余名骑兵相继赶到,将李元吉射落马下。而李世民的坐骑受到惊吓奔入树林,李世民被林中的树枝挂住,从马上摔倒在地,一时无法起身。李元吉迅速赶到,夺过李世民手中的弓,准备勒死李世民。就在这时,尉迟敬德跃马前来,大声喝住了他。李元吉见状不妙,就想赶赴武德殿,但尉迟敬德穷追不舍,一箭射杀了他。

平定余乱

李建成的部下翊卫车骑将军冯立得知其死讯,感念其生前恩惠,和副护军薛万彻、屈咥直府左车骑谢叔方等人率领东宫和齐王府的精兵两千人,火速赶往玄武门。危急时刻,张公谨臂力过人,独自关闭了宫门,使冯立等人无法进入。云麾将军敬君弘驻扎于玄武门,挺身迎战,与中郎将吕世衡一同大呼向敌阵冲去,全部战死。

把守玄武门的士兵与薛万彻等人奋力交战,持续良久。薛万彻擂鼓呐喊准备进攻秦王府,使秦王府的将士们非常害怕。这时,尉迟敬德手提李建成和李元吉的首级,向众人出示,东宫和齐王府的士兵见状,顿时溃散。薛万彻与骑兵数十人逃入终南山中,冯立则在杀死敬君弘后,解散军队,逃向荒郊。

高祖下诏

彼时,李渊正在海池泛舟,李世民就安排尉迟敬德入宫护卫。尉迟敬德身披铠甲,手握长矛,径直前往李渊居所。李渊大惊,问其作乱之人是谁以及来此处的缘由。尉迟敬德便告知其因太子和齐王叛乱,秦王起兵诛杀了二人,并派其前来护卫。

李渊转头询问裴寂等人现下应当如何行事,萧瑀和陈叔达皆认为李建成和李元吉是因嫉妒秦王功绩而同谋叛乱,秦王诛杀二人劳苦功高,天下归心,建议立其为太子,委以国家大事,方能平定祸乱。此事得到了李渊的认可。

当时,两方交战还未结束,尉迟敬德便请李渊颁布敕令,命令各军一律接受秦王的处置,李渊听从了他的建议。天策府司马宇文士及宣布敕令后,兵士们才安定下来。李渊又派黄门侍郎裴矩前往东宫晓谕诸将士,将士们都纷纷散去。随后,李渊召李世民前来进行抚慰,李世民跪伏在李渊胸前,痛哭良久。

事件结果

李建成和李元吉被射杀,二人的儿子都因牵连被诛杀,并且免除宗籍。李渊颁布诏书大赦天下,声明谋反叛逆的罪名只追究李建成和李元吉二人,对其余的党羽,一概不加追究。除军国大事外的各项事务,都交由秦王李世民处置决断。

后续发展

同年七月,李渊立李世民为皇太子,并下诏今后所有政务都由李世民处理决断,之后再上奏给他知晓。几日后,李渊亲笔诏书为自己加尊太上皇的尊号。

九月三日,李渊下诏传位于皇太子李世民。次日,李世民在东宫显德殿即位,大赦天下。

历史影响

积极影响

唐太宗是唐代第一位继承帝位的皇帝,也是以武力竞争方式夺嫡成功的第一人。他发动玄武门之变,以武力夺取帝位,在当时确实是顺应了潮流,深得大多数官吏和人民的拥护。

玄武门之变一举结束了政局的混乱,起到了一石二鸟的效果,不仅消灭了政敌李建成和李元吉,而且扫除了夺取李渊帝位的障碍。李世民采取武逼文劝的手段成为太子,又架空了李渊,使自己成为实际上的皇帝。其即位后,采取一系列切合时宜的政策,开创了历史上著名的贞观之治。

消极影响

首先是贞观君臣对历史的篡改。玄武门之变中,李世民诛杀兄弟夺得皇位,违背了封建礼法,故而此事成为了其精神负担。贞观年间,他曾两次要求观史,并在观史后仅就玄武门之变发表意见,指示史官按照周公诛管、蔡以安周来处理此事。因而史官便据此修改相关记载,导致长期以来,《旧唐书》、《新唐书》等史料中关于此事真相都不得其实。

其次也影响了唐代前期的政治。自李世民玄武门之变夺取储位起,唐代前期皇帝继承权多由竞争得来。储君地位并不稳定,导致政局动荡。贞观年间,太子李承乾和魏王李泰之间就有夺嫡之争,李世民颇为苦恼,担心玄武门之变重演,最终他废太子并罢黜魏王,以保国家安定。

相关争议

性质之争

关于玄武门之变的性质,学者们存在分歧。

部分学者主张玄武门之变是一场地主阶级内部士族和庶族之间的政治斗争。吴泽、袁英光认为:“玄武门之变实质上是地主阶级内部新兴地主官僚集团和旧世族官僚集团两大阶层势力的矛盾斗争,是两大阶层的官僚集团势力争夺国家政权的领导权的矛盾斗争。斗争结果,前者代表隋代以来新兴地主政权历史发展方向的李世民取得胜利,代表旧世族政权的李渊、李建成遭受了失败。”范文澜也持类似看法,他认为唐高祖是腐朽倾向的代表者,唐太宗则是进步倾向的代表者。

同时,另有一些学者主张玄武门之变是统治集团内部争权夺利的宫廷政变。黄永年认为:“玄武门之变,是李唐建国初期皇室成员之间的矛盾在激化后引起的一次军事政变。”汪篯认为:“玄武门事变完全是封建统治者争权夺利的斗争。地主阶级的剥削本性和剥削阶级的政治制度决定着他们要争权夺利,从而也就决定着他们必然要尔虞我诈,以致互相残杀。”宋家钰认为:“玄武门之变看不出有什么民主思想、进步倾向战胜专制思想、腐朽倾向的必然性的历史趋势,它与封建历史上屡见不鲜的争夺皇位的宫廷政变没有什么性质上的不同。

原因之争

据《旧唐书》《资治通鉴》等史料记载,李建成并不受宠于李渊,李渊曾私下许诺改立李世民为太子,但因李世民推辞而作罢。其后,李建成、李元吉二人图谋刺杀李世民,李世民为自保反抗而发动了玄武门之变。

后世学界认为这些史料中存在许多隐讳之处。李世民为了使后人对他的行为没有非议,而命心腹宰相房玄龄监修实录、国史,进行了篡改。李世民在唐室进行的统一战争中树立了很大的功勋,并壮大了自己的力量,在地主阶级剥削本性的支配下,他产生了夺取皇位的贪欲;同时,他还有“功高不赏”的顾虑,害怕受到李建成的疑忌而被杀。所以,李世民早有夺嫡的野心,他是为了争夺皇位继承权而发动的玄武门之变。

相关遗迹

玄武门

玄武门遗址位于西安市莲湖区自强西路北侧。建于隋代,隋唐时期位于长安城太极宫北垣正中偏西,门上建有楼观。君主所居住的宫城关系到政治剧变的成败,而玄武门则是宫城北面的重要门户,有禁军屯驻防守,禁军的统领控制权实质就是中央政权的核心所在。因此,唐代历次中央政治革命的成败都取决于玄武门军事的胜负。中国科学院考古研究所西安唐城发掘队曾在1957—1962年对玄武门遗址进行调查、发掘,仅钻探出部分与墙垣相连的夯土门道遗迹,大多门址已被现代建筑覆压。玄武门西侧宫墻遗址现仅存高1米多、长5米余的土堆。

事件评价

古代评价

后晋刘昫等《旧唐书》:“一人元良,万国以贞。若明异重离,道非出震,虽居嫡长,宁固錤鎡(jī zī)!况当开创之初,未见太平之兆。建成残忍,岂主鬯(chàng)之才;元吉凶狂,有覆巢之迹。若非太宗逆取顺守,积德累功,何以致三百年之延洪、二十帝之纂嗣?或坚持小节,必亏大猷,欲比秦二世、隋炀帝,亦不及矣。”

北宋司马光等《资治通鉴》:“立嫡以长,礼之正也。然高祖所以有天下,皆太宗之功;隐太子以庸劣居其右,地嫌势逼,必不相容。向使高祖有文王之明,隐太子有泰伯之贤,太宗有子臧之节,则乱何自而生矣!既不能然,太宗始欲俟其先发,然后应之,如此,则事非获已,犹为愈也。既而为群下所迫,遂至蹀血禁门,推刃同气,贻讥千古,惜哉!夫创业垂统之君,子孙之所仪刑也,彼中、明、肃、代之传继,得非有所指拟以为口实乎!”

北宋范祖禹《唐鉴》:“建成虽无功,太子也;太宗虽有功,藩王也。太子,君之贰,父之统也,而杀之,是无君父也。”

北宋苏辙《历代论》:“至立太子,高祖以长立建成,建成当之不辞。于是兄弟疑间,卒至大乱。夫建成不足言也,其咎在高祖。”

南宋朱熹《程氏外书》卷十:“唐之有天下数百年,自是无纲纪,太宗、肃宗皆篡也,更有甚君臣父子。”

南宋黄震《黄氏日抄》:“天下既定,虽高祖,且当退为天子之父,奈何又欲授无赖之建成乎?使开创之初,人彝泯绝,终唐之世,乱臣贼子接踵而不可救者。虽太宗惭德居多,在高祖亦有当审处者。”

明代李贽《史纲评要》:帝自称太上皇,诏传位太子,世民即皇帝位。太祖此诏,最为得之,于是知向之立建成者为非是矣。盖此天下乃太宗上献之太祖,非太祖下传之太宗者也,岂与世及之常例乎?夫何俗儒不晓,尚有以长之说,而王、魏当时亦不解此也,可叹,可笑。

清代尤侗《看鉴偶评》:“乃高祖仍立建成为太子,令秦王以天策开府,物莫能两大,是蹈之争也。”

现代评价

陈寅恪《隋唐制度渊源略论稿》:“武德九年六月四日玄武门事变为唐代中央政治革命之第一次,而太宗一生最艰危之苦斗也。”

吕思勉《隋唐五代史》:“(唐高祖)即位之后,嫔妃擅宠,女谒盛行,遂致建成、太宗,争相交结,衅隙愈深,终酿玄武门之变。”

黄永年《六至九世纪中国政治史》:“玄武门之变实际上是李世民及其少数私党处于力穷气索时的一次冒险尝试,纵使未获禁军的支持参与也在所不顾。”

唐长孺《山居存稿续编》:“夫以高祖之仇视山东如此,而太宗幕府,故多魏公故将,宜奉太宗为宗主,今姑立一说曰:太宗不得位则山东人长在压迫之下,故必竭全力以谋拥戴,而太宗培植其势力,亦必厚结山东人以自助。建成立对抗计,则亦结纳关中人为其羽翼。玄武门之变,在表面上仅为兄弟之争立,而其内幕实孕有关中与山东之冲突。”

孟宪实《从玄武门之变到贞观之治》:“没有玄武门之变就不会有贞观之治。玄武门之变,对于贞观之治而言,如同温暖春天前的一个寒夜,如同灿烂黎明前的一刻黑暗。”

阅读量:3992 更新时间:2025-09-27

版权声明:可名百科词条系由创作者创建、编辑和维护,内容仅供参考。所有内容仅是创作者的表达,不代表本站观点,本站不为其版权负责! 如有版权问题,请联系我们删除 kefu@kemingbaike.com