基本信息

直系军阀吴佩孚调集2万余人依托三面环水、铁路横贯的天险构筑工事,设置铁丝网封锁桥梁要道。国民革命军第四军26日发起强攻受阻后,叶挺率共产党领导的独立团在当地农民引导下,于27日凌晨绕道古塘角迂回敌后,配合正面部队形成夹击,最终击溃守军。此役北伐军毙敌千余人,俘获军官157名、士兵2296名,缴获大炮4门及大量枪支弹药,自身伤亡390人。战役遗址现存战壕、碉堡等防御工事,1988年被列为全国重点文物保护单位。

战役背景

1926年7月9日,国民革命军在广州举行隆重的北伐督师典礼,正式出兵北伐。北伐军以锐不可挡之势于7月11日迅速攻克长沙,以主力肃清泊罗江畔固守之敌。8月22日,前锋进入湖北境内,占领通城。在此期间,北伐军总司令部于8月12日在长沙石开军事会议。会议接受苏联军事顾问加伦的建议,确定了以主力直趋武汉,消灭吴佩孚军阀部队的战略方针,拟定了详细的作战部署:北伐各军分兵3路,第四、七、八军组成中央军,由北伐军前敌总指挥唐生智兼任中央军总指挥,以占领武汉至武胜关为作战目标;第二军、第三军、独立第一师、第五军第四十团组成右翼军,由朱培德任总指挥,以南昌至九江为作战目标,目前暂作守势,待赣敌来攻即转为攻势;第九、十两军组成左翼军,由袁祖铭指挥,以荆沙到襄阳为作战目标。这样,湖北战场已成为实现北伐战争首在打倒吴佩孚这一战略目标的决定性战场。

战场地形

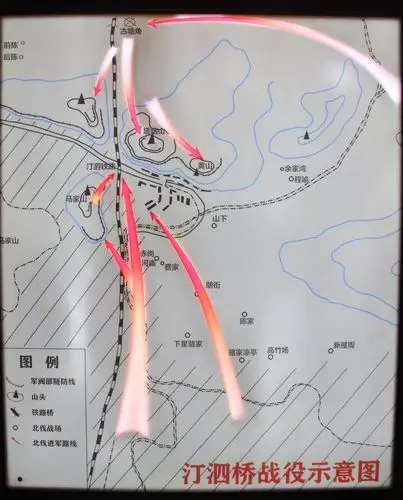

汀泗桥是湖北南部第一门户天险,位于武长铁路咸宁以南。汀泗河蜿蜒曲折自西南向北斜穿汀泗桥镇,桥自西南向东北横亘于水面,桥上架有重重铁丝网,桥北山陵起伏,处处设防,桥南地势干坦,只有高猪山一座是湖南入鄂的要冲。1911年湘鄂战争中,赵恒锡、宋鹤庚等曾率数万湘军围攻汀泗桥数日,终因天堑而无能飞渡,师创而退,吴佩孚也由此得到湖北,可见汀泗桥地势之险,易守难攻。

战役过程

1926年8月25日,吴佩孚到达汉口,当即在查家墩司令部召开军事会议,令宋大霈、董政国率各路退兵固守汀泗桥、咸宁一带阵地,刘玉春率第八师至官埠桥、贺胜桥、驻桥一带,设坚固阵地。遂后,宋大霈退居汀泗桥镇,集结董政国部,军官团、陈嘉漠部第一百团、马济和娄云鹤的游击队等部约万余人,大炮数门,在汀泗桥高地构筑坚固工事,凭河固守。

当日晚,北伐军副军长陈可珏在石坑渡军部下达作战命令,令十师于26日晨4时由山峡冲附近宿营地出发,主力经陈家湾、张家桥、饶家湾、赤岗亭附近,对敌取包围之势,攻击前进;十二师(缺三十六团)26日晨6时由中伙铺宿营地出发,沿铁路分进,负责汀泗桥西面及西北面作战,协同十师包围守敌;36团26日晨6时由石坑渡出发,一部经马家湾、业家边,一部经分水嘴、石金山、余湾向汀泗桥西南方面协同十师对敌包围攻击。独立团于25日中午抵达中伙铺,并截击正向汀泗桥撤退的敌军孙建业部第二团,解除了该敌武装,生俘团长李金门,削弱了敌军在汀泗桥方面的力量,巩固了北伐军的后方。26日上午6时,北伐军各部以三十五团为前卫,独立团为本队,从中伙铺出发,沿铁路北进,向汀泗桥守敌作正面进攻。

前卫三十五团最先到达桥边,迅速将敌人赶到汀泗桥,由于敌人扼桥死守,火力密集,恰好又时逢大水,汀泗桥镇三面被洪水包围,街道路面亦被淹没,北面的沼泽洼地也成一片汪洋。三十五团冲锋数次均未成功,后续部队只能依高猪山待命,其余各部也与敌苦战1天,进展困难。三十六团团长黄琪翔看到敌阵坚固,屡攻不下,若旷日持久,待吴佩孚援军到达,必将大举反攻,困难就会倍增。于是他即向第十师师长陈铭枢建议“不顾任何牺牲,当夜实行全线夜袭,突破当前高山阵地,乃挽救危局。”26日夜,36团即派出熟悉水性的士兵数人,在离汀泗桥东端较远地点秘密侦察河水,找到一处深仅及胸之处的河水,由侦察队长梁秉枢率兵60余人在夜幕下迅速冲过彼岸,极力向敌阵地接近,而绝少还击:当时夜静更深,枪声稀疏下来,敌人并未发现三十六团钻隙潜进,夜12时,在二十九团协同下,三十六团接近敌人最高峰阵地,顿时枪声大作,北伐战士们展开勇猛的白刃战,敌人乱作一团,纷纷逃窜,27日拂晓前,三十六团攻占了最高峰阵地。紧接着,革命军发起全线总攻击。敌军仍顽强抵抗,数次反击,企图夺走所失阵地。北伐军战士抱着为革命牺牲的精神前仆后继,互相配合,努力奋进,一、三营与二十九团占领了敌人优势阵地并向敌猛冲。在左翼,张发奎督率独立团及三十五团向正面铁桥的敌人进攻,独立团官兵有的游泳过河,有的冲上铁桥。在右翼,二十八团、二十九团、三十团、三十六团从铁路右侧将汀泗桥东北一带高地全部占据。两小时后,扼守铁桥及西山阵地守敌不敢恋战,纷纷后退,大部分或死或俘。沿铁路北退的部分敌军被三十六团二营截击缴械成为翁中之鳖。到27日上午9时许,第四军完全占领汀泗桥,汀泗桥战斗胜利结束。

独立团在汀泗桥战斗中担任预备队,在主力部队进攻受阻时,独立团由当地农民作向导,沿崎岖山路绕到敌人背后古塘角方面,敌人此时已全线溃退,叶挺率部急起直追,并一举占领地形险要的咸宁城,不仅巩固和扩大了汀泗桥战役的成果,而且为夺取贺胜桥战役的胜利,创造了有利条件。

汀泗桥战役,第四军毙敌千余人,俘敌军官157名,士兵2296名,缴获大炮4门,机枪9挺、长短枪1500余支,宋大霈部几至全军覆没,北伐军伤亡亦达390人。

战役纪念

汀泗桥战役遗址位于湖北省咸宁城西南15千米汀泗桥镇西侧。汀泗桥地处粤汉铁路要冲,地势险要。1926年8月下旬,国民革命军北伐挺进湖北,叶挺率以共产党员为骨干的第四独立团击溃据守在这里的北洋军吴佩孚主力部队2万余人,并乘胜直下咸宁县城,对北伐军夺取武汉起了决定性作用。战斗胜利后,合葬阵亡将士于桥头西山上。1929年10月,国民政府重新修建墓家,并建碑亭以资纪念。1988年,北伐汀泗桥战役遗址被国务院公布为全国重点文物保护单位。

遗址占地面积约20万平方米,有纪念亭、纪念碑、烈土墓家、碉堡、老铁桥和古石桥等,另有战壕、炮台、猫耳洞在塔地山老铁桥原为四墩六孔钢结构的单线铁路桥。抗日战争与解放战争中,桥面曾两度被炸毁。战后修复时,除因地势变更缩减为。墩四孔外,其余状貌一仍其旧。古石桥始建于南宋淳佑七年(1247),明嘉靖二十六年(1547) 重修,为全石结构构筑。北伐阵亡将士墓为长方形券顶,水泥封顶,周环以短墙与松柏。碑高5米,座为正方体,碑身呈方锥形,四面皆镌刻胡汉民题写的“国民革命军第四军北伐阵亡将士纪念碑”碑名。纪念亭在碑北约8米处,呈六角形,方圆顶。中华人民共和国成立后,曾多次进行修复,1980年以来,修建了栏杆围墙、陈列室、管理处。1999年、2004年遗址进行较全面修缮。

阅读量:915 更新时间:2025-10-16

版权声明:可名百科词条系由创作者创建、编辑和维护,内容仅供参考。所有内容仅是创作者的表达,不代表本站观点,本站不为其版权负责! 如有版权问题,请联系我们删除 kefu@kemingbaike.com