基本信息

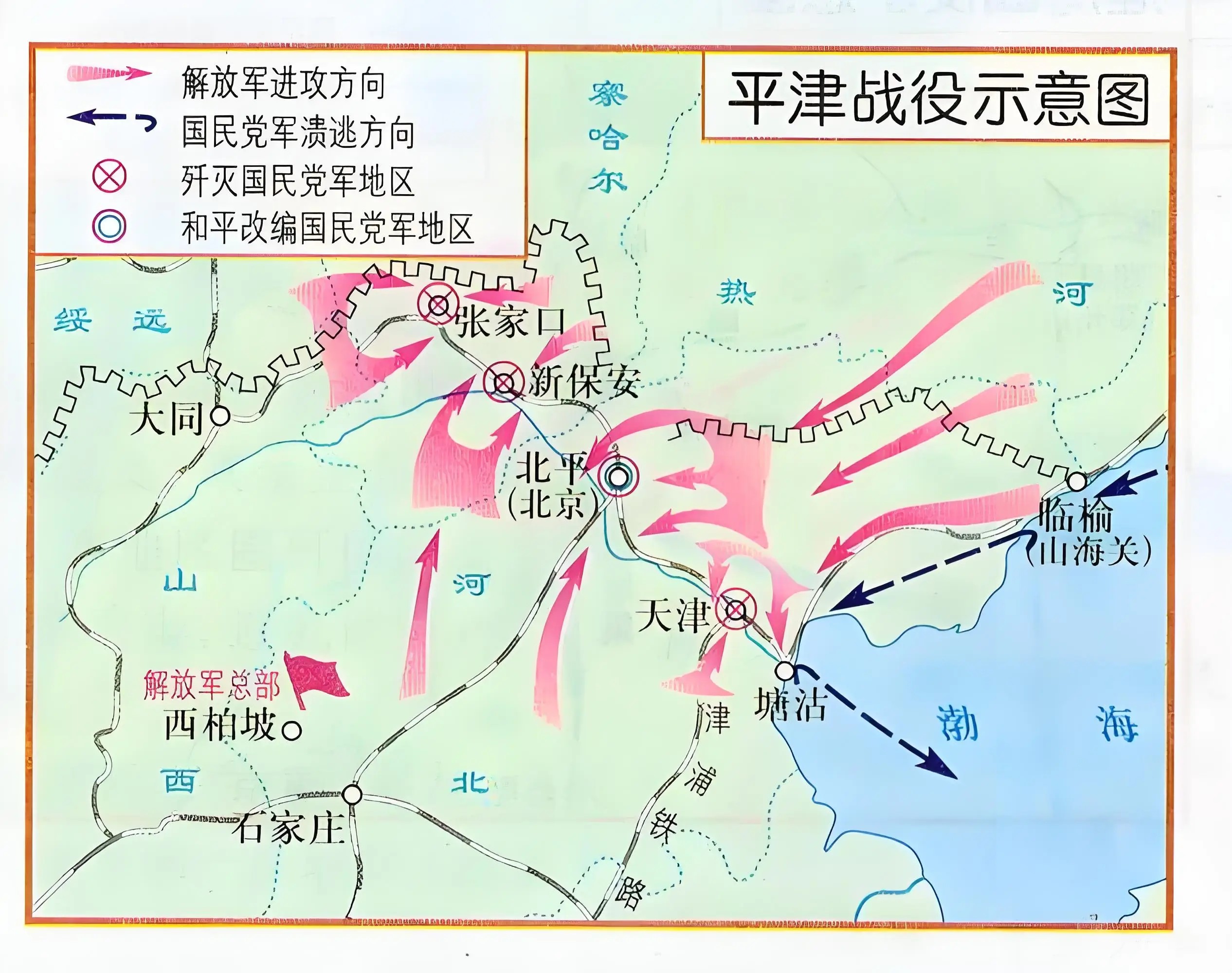

辽沈战役胜利后,为了不使蒋介石将华北傅作义集团南调增援淮海战役,或加强长江防御,中共中央军委决定发起平津战役。1948年11月29日,解放军华北第3兵团向张家口地区的敌人发起进攻,平津战役正式打响。12月初,东北野战军先遣兵团行进中攻克密云。解放军华北第2兵团第4纵队12旅及地方部队英勇阻击,经过战斗,1.6余万国民党军被歼灭。新保安围歼战对战役全局具有重要意义,傅作义失去和谈的筹码。后经过张家口之战,傅系主力大部分被歼。1949年1月14日,东北野战军第1纵队攻占国民党军天津警备司令部。1月15日,天津攻坚战胜利结束,全歼国民党守敌13万余人。16日,中央军委起草了致傅作义集团的最后通牒,迫使傅作义放弃“和平谈判”,接受解放军的“和平改编”。1月31日,北平和平解放,平津战役结束。平津战役共歼灭和改编国民党军共52万余人。

平津战役的胜利,使华北绝大多数地区获得解放,并和其他解放区连成一片,为建立强大后方、进军全国创造了更为有利的条件,为中共中央机关、人民解放军总部进驻北平创造了条件,成为新中国定都奠基礼。平津战役的胜利,是革命先烈用流血牺牲换来的,谱写了解放战争的辉煌篇章,在伟大的人民革命战争史上树起了一座巍巍丰碑。

战役背景

共产党方面

1948年11月初,人民解放军在东北战场上进行的第一个战略决战性战役辽沈战役胜利结束,歼灭国民党军东北“剿匪”总司令部总司令卫立煌所部47.2万人,使东北全境获得解放。

由于辽沈战役的胜利和其他战场的胜利,全国军事形势发生了新的转折。人民解放军总兵力由战争开始时的120余万人上升到300万人,从劣势转为优势;国民党军总兵力则由430万人下降到290万人,从优势变为劣势。11月14日,中共中央、中央军委主席毛泽东指出:再有1年左右的时间,就可能将国民党反动政府从根本上打倒了。11月初,人民解放军华东野战军和中原野战军联合发起了第二个战略决战性的战役,即求歼国民党军徐州“剿匪”总司令部总司令刘峙所部的淮海战役。

西北野战军已将国民党西安“绥靖”公署主任胡宗南所部压缩于关中地区。华北军区第1兵团正在围攻国民党太原“绥靖”公署主任阎锡山所部;第2兵团位于河北省阜平休整;第3兵团位于绥远(今内蒙古中部)东部,准备围攻国民党军华北“剿匪”总司令部总司令傅作义所部的后方基地绥远省省会归绥(今呼和浩特)。东北野战军先遣兵团(即第2兵团)已进至河北省蓟县(今属天津)地区待机;东北野战军主力位于沈阳、营口、锦州地区休整,准备1个月后向山海关内开进,同华北军区部队协力歼灭傅作义集团。傅作义集团面临着东北野战军和华北军区部队联合打击的严重局面。

国民党方面

在这种形势下,傅作义和蒋介石从各自的利害出发,对华北作战有不同打算。蒋介石早在东北作战接近失败时,认为东北不保,华北孤危,同时淮海大战亦有一触即发之势,曾考虑放弃北平(今北京)、天津等地,要傅作义率部南撤,以确保长江防线,或加强淮海战场;但又怕南撤后,产生不利的政治影响,故徘徊不定。傅作义是长期活动于绥远地区的地方实力派,深怕南撤后,其主力为蒋介石嫡系吞并,故不愿南撤;另一条路是西逃绥远,但又怕西逃后势孤力单难以生存,难下决心。

11月初,蒋介石电召傅作义到南京商谈华北作战方针。经过磋商,认为人民解放军华北军区部队在兵力上不占优势,东北野战军需经3个月到半年的休整才能入关,因此“华北不致遭受威胁”,而控制平津,支撑华北,牵制人民解放军东北、华北两支部队,使其不能南下,对整个战局亦属有利。基于上述判断,蒋介石决定暂守北平、天津、张家口,并确保塘沽海口。

傅作义依据上述方针,于11月中下旬调整兵力部署,放弃承德、保定、山海关、秦皇岛等地,除归绥、大同两个孤立地区外,以4个兵团12个军共42个师(旅),连同非正规军共50余万人,部署于东起滦县、西至柴沟堡(今怀安县城)长达500千米的铁路沿线。其中,以蒋系的3个兵团8个军共25个师,防守北平及其以东廊坊、天津、塘沽、唐山一线;以傅系的1个兵团4个军共17个师(旅),防守北平及其以西怀来、宣化、张家口、柴沟堡、张北一线。这种部署,反映了蒋介石和傅作义虽然在方针上已统一于暂守平津,但仍各有打算,即战局不利时,蒋、傅两系部队分别向南和向西撤退。

战役决心

随着淮海战役的胜利发展,中共中央军委判断位于平津地区的蒋系部队向南撤退的可能性增大,一旦蒋系部队南撤,傅系部队亦必将西逃。如果蒋介石采取撤退方针,人民解放军虽可不战而得平、津等大城市,但国民党军加强了长江防线,对于尔后渡江作战不利。

为此,准备提前调东北野战军主力入关,包围天津、唐山、塘沽,在包围态势下继续休整,以防止国民党军南撤。11月17日,中央军委明确提出抑留并歼灭傅作义集团于华北地区的作战方针。鉴于傅作义集团已成“惊弓之鸟”,随时有南撤或西逃的可能,18日命令东北野战军主力立即结束休整,迅速入关,在华北军区主力协同下提前发起平津战役。

战役部署

部队部署及目标

为了实现抑留并歼灭傅作义集团于华北地区的方针,中共中央军委采取了以下措施:

命令华北军区第1兵团停攻太原,华北军区第3兵团撤围归绥,以稳定傅作义集团,不使其感到孤立而早日撤逃;利用蒋介石、傅作义对东北野战军入关时间的错误判断,指示新华社、广播电台多发东北野战军在东北地区祝捷庆功、练兵开会及东北野战军领导人在沈阳活动的消息,以迷惑、麻痹敌人;命令华北军区第3兵团首先包围张家口,切断傅作义集团西逃绥远的道路,吸引傅作义派兵西援。然后,华北军区第2兵团和东北野战军先遣兵团出击北平至张家口一线,隔断北平与张家口的联系,以便抓住傅系部队,拖住蒋系部队,为东北野战军入关作战争取时间;命令东北野战军主力在开进中夜行晓宿,隐蔽入关,迅速隔断北平、天津、塘沽、唐山间的联系,切断傅作义集团南逃的道路,以便尔后逐次加以围歼。

人民解放军遂行平津战役的部队有:东北野战军12个军、1个铁道纵队和特种兵共80余万人,华北军区7个纵队、1个炮兵旅共13万余人,连同驻察哈尔(今分属内蒙古、河北省)、绥远边界地区的西北野战军第8纵队和东北军区所属冀热察、内蒙古、冀东军区及华北军区所属北岳、冀中、冀南军区等地方部队,总计100万余人。

指挥体系确立

中共中央决定战役由东北野战军司令员林彪、政治委员罗荣桓指挥。1949年1月10日,又决定以林彪、罗荣桓和华北军区司令员聂荣臻组成中共总前委,林彪为书记,统一领导北平、天津、张家口、唐山地区的作战和接管城市等一切工作。

战役结果

在平津战役中,中共中央华北局和东北局领导两解放区人民全力支援前线,组织了154万民工、38万辆大车、2万副担架,为人民解放军筑路、修桥、运输物资、转运伤员,并调集了1.55亿千克粮食到前线,有力地保障了人民解放军作战的胜利。

平津战役历时64天,东北野战军和华北军区部队成功地将国民党军傅作义集团抑留于华北地区,进行战略包围和战役分割,予以各个歼灭,并以军事压力与政治争取相结合,实现了对北平守军的和平改编。共计歼灭和改编国民党军华北“剿匪”总司令部及3个兵团部、1个警备司令部、13个军部、51个师(包括战役中新建和重建的军、师),连同非正规军总计52.1万人。人民解放军伤亡3.9万人。

平津战役的胜利,连同辽沈战役、淮海战役的胜利,是毛泽东关于战略决战思想的伟大实践,使国民党丧失了三大精锐战略集团,国民党的统治基础发生了根本动摇,为解放战争在全国胜利奠定了坚固的基础。

历史评价

平津战役是解放战争中具有决定意义的三大战役中的最后一个战役。

东北解放以后,据守张家口、北平、天津、唐山一线的国民党华北“剿总”傅作义集团50多万人,面临东北、华北解放军的联合打击,已成惊弓之鸟。是撤是守,蒋介石、傅作义各有打算。虽然他们的主张不同,但都对自己的力量估计过高,而对我军的力量估计不足。因此傅作义集团采取了暂时固守平津,确保海口,以观战局变化的方针。为了防止傅作义集团南撤西退,中央军委和毛泽东决定以东北野战军和华北军区主力联合举行平津战役,就地歼灭傅作义集团,并采取了这样几条措施:东北野战军立即结束休整,取捷径以最快速度隐蔽入关,突然包围唐山、塘沽和天津之敌,斩断敌人海上退路;徐向前兵团停止攻打太原,杨成武兵团撤围归绥(现呼和浩特),以免傅作义作战失利后向西北逃跑;通过与傅作义进行谈判,将其稳住等。

在平津战役中,解放军参战总兵力100多万人,中央决定由林彪、罗荣桓、聂荣臻三人组成党的总前委,林彪为书记,统一指挥作战和接管平、津、张、唐等地的一切事宜。

平津战役开始以后,我军首先对傅作义集团进行分割包围,截断其西退、南撤的通路,将这只惊弓之鸟变成了笼中之鸟。然后按照毛泽东确立的先取两头后打中间的攻击次序,逐一歼灭被围困在新保安、张家口、天津等地的敌人,解放了天津和塘沽。

天津解放后,北平守敌25万人陷于绝境。为了保护北平这座文化古城,中央军委决定继续同傅作义谈判,争取和平接管北平。通过谈判,傅作义接受毛泽东提出的“八项和平条件”,率部接受和平改编。

1949年1月31日,平津战役胜利结束,人民解放军进驻北平城,北平宣告完全解放。一个多月后的3月15日,中共中央由西柏坡迁到北平,人民解放军总部也随之迁到北平。又过了6个多月,1949年10月1日,中华人民共和国成立,定都北平,并改北平为北京。

平津战役,是解放战争战略决战三大战役中最后一个战役,此役共歼灭、改编国民党军52.1万人,人民解放军伤亡3.9万余人。这一伟大胜利,是军事打击和政治争取相结合的结果。使悠久的文化古都北平和工商业大城市天津回到人民手中,并从此写就新的历史篇章。

阅读量:1861 更新时间:2025-10-16

版权声明:可名百科词条系由创作者创建、编辑和维护,内容仅供参考。所有内容仅是创作者的表达,不代表本站观点,本站不为其版权负责! 如有版权问题,请联系我们删除 kefu@kemingbaike.com