创作溯源

作品源自文化和旅游部国家主题性美术创作项目,创作周期跨越2018至2019年。雕塑家通过长期采风捕捉傣族泼水节的动态瞬间,将传统民俗转化为具有当代审美价值的艺术形态,成为展现民族大团结主题的代表性雕塑。

艺术特征

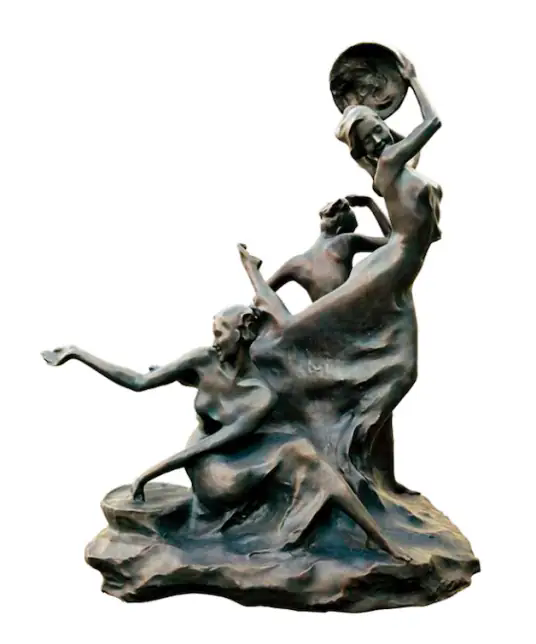

造型手法:采用125×96×60cm的多维度立体空间布局,通过人物屈膝扬臂的舞蹈姿态与飞溅水花的虚实对比,构建出凝固的动感瞬间

表现语言:在精确解剖结构基础上融入中国画留白技法,衣纹处理既有青铜铸造的厚重感,又形成行云流水般的韵律层次

材质运用:通过青铜表面精细的肌理刻画,使坚硬金属呈现出水珠溅落的晶莹质感,实现材料特性与主题表达的深度融合

重要展览

2018年9月作为郎钺个展核心作品在江苏省现代美术馆首展,展览记录显示其原始尺寸为125×110×65cm。2020年7月经调整完善后,以160×127×87cm的最终形态亮相中国美术馆"崇高的信仰"建党主题展,成为第四篇章"民族复兴"板块的重要展品。

学术评价

该作品被学界视为新时期主题性雕塑创新探索的典型案例。中国美术馆专家指出,其突破传统民族题材的叙事模式,通过形式语言革新让静态雕塑产生'时间延展性',使观者能感知到泼水仪式的完整过程。在2023年的专题研讨中,学者特别强调作品通过肢体语言符号化传递出的文化认同感,认为其成功构建了民族记忆的视觉载体。

阅读量:358 更新时间:2025-11-02

版权声明:可名百科词条系由创作者创建、编辑和维护,内容仅供参考。所有内容仅是创作者的表达,不代表本站观点,本站不为其版权负责! 如有版权问题,请联系我们删除 kefu@kemingbaike.com