深圳国际研究生院丁文伯团队在海上风电自驱动系统研究中取得新进展

226

针对我国未来亿千瓦级远海风电基地建设与稳定运行的需求,研究并开发适用于海上风电设施的无源化在线监测传感器自驱动技术,有望提升智慧海上风电场的智能化、自动化和信息化水平。在海洋环境中,通过收集多种混合能量,可以充分利用各能源之间的互补性,从而提高能源收集的总体量和稳定性,减少单一能源的波动性,并提升能源利用效率。风能和雨能在风电设施运行环境中相对丰富,但现有的能量利用率尚未得到充分发挥。利用风能和雨能的混合收集技术可以显著改善这一现状。

然而,传统的能源收集方式在面对海上环境的高湿度、强腐蚀和复杂气候条件时,表现出了诸多局限性。这些环境因素对传统能源收集系统的可靠性和稳定性构成了挑战。因此,开发一种高效、稳定且适合海洋环境的能量收集系统,成为亟待解决的关键问题。这种系统不仅需要具备适应恶劣环境的能力,还需确保长期稳定的能量输出,以支持海上风电设施的高效运行。

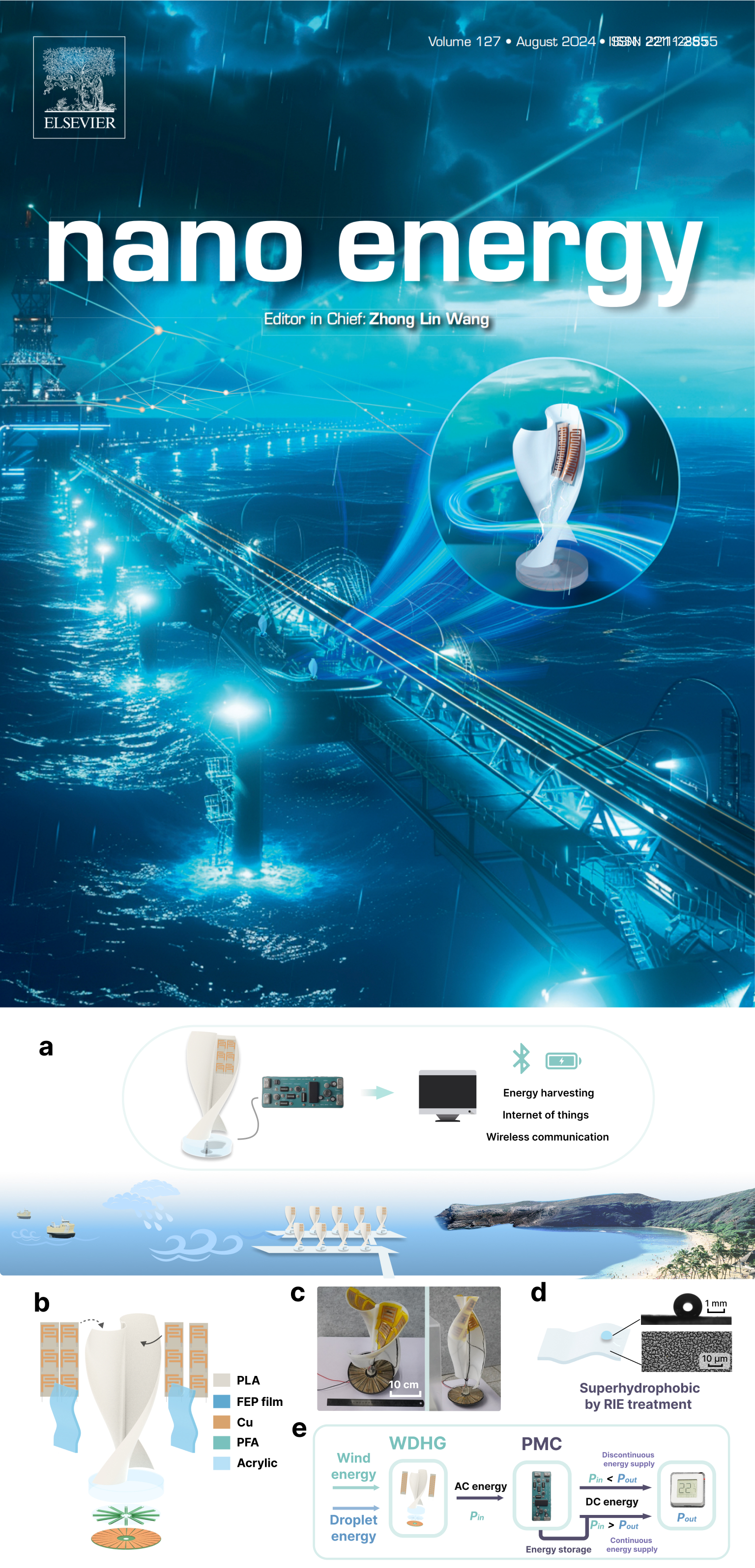

图1.风雨混合发电机(WDHG)及风雨驱动自供电系统的设计框架

(a)风雨驱动自供电系统的示意图,包括作为发电机的WDHG和用于存储和管理能量的电源管理电路;(b)WDHG的扩展结构示意图,包含风力TENG和雨滴TENG;(c)WDHG平台的实物照片;(d)经过RIE处理的FEP薄膜展示了超疏水性能,通过SEM图像显示RIE处理的FEP薄膜的接触角;(e)风雨驱动自供电系统的能量流动示意图

为此,清华大学深圳国际研究生院丁文伯副教授团队研制了一种具备风能和雨滴能收集能力的摩擦纳米发电机(Triboelectric Nanogenerator, TENG)自供能系统。该系统旨在利用海上丰富的风能和降雨资源,为物联网设备提供可持续的能源解决方案。团队提出的风雨混合发电机(WDHG)在风能TENG在风速到6.84m/s时,输出功率达2.10MW;雨滴电极TENG在降雨强度为70mm/min时,输出功率为35.90MW/m²。研究通过优化螺旋结构,旨在提升风能收集效率。

在电气优化方面,研究团队针对盘式转子通过调整极对数,提升能量转换效率。此外,研究团队对雨滴TENG表面的FEP膜的厚度进行了优化并找到选择最佳电输出性能的厚度。再针对交叉电极之间的间隙长度问题,通过调整电极间隙长度,提升电荷传输效率。针对海上雨滴腐蚀性问题,研究团队以反应离子刻蚀工艺使其超疏水,旨在增强雨水收集效率和表面保护。

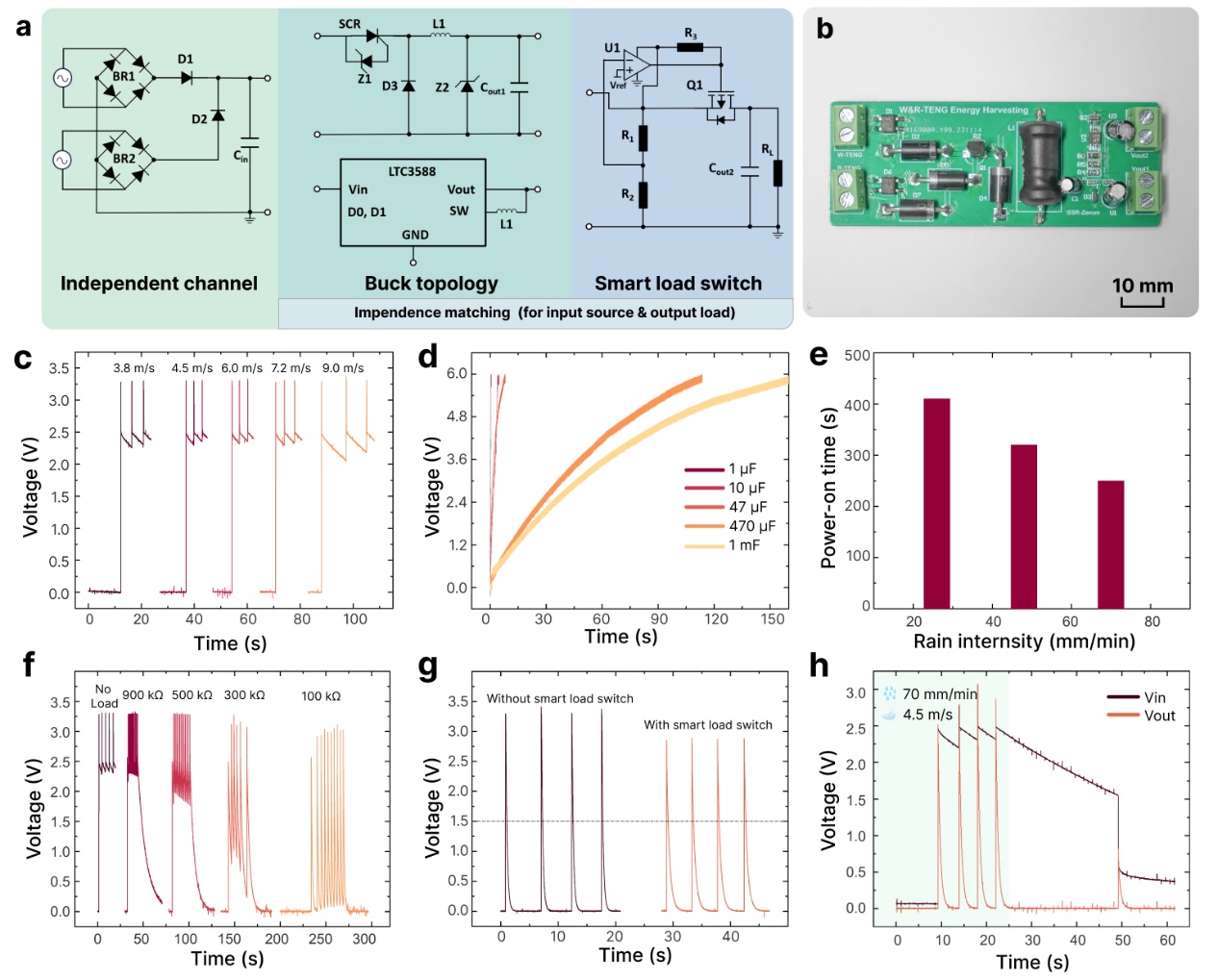

图2.风雨能量收集电源管理电路

(a)电源管理电路(PMC)示意图;(b)PMC原型照片;(c)在不同风速下PMC启动过程的输出电压波形;(d)在70 mm/min降雨量下不同电容的电压充电曲线;(e)在不同降雨强度下的启动时间;(f)在4.5 m/s风速下PMC在不同负载下的输出电压波形;(g)在4.5 m/s风速和50 kΩ负载下,带和不带智能负载开关的PMC输出电压循环;(h)在70 mm/min降雨量和4.5 m/s风速下,20 kΩ负载时PMC的输入和输出电压

此外,为解决风力和雨滴TENG输出高阻抗脉冲电压难以直接为标准电子设备供电的问题,研究团队开发了具有创新设计的电源管理电路以支持集成的风雨能收集系统,结构上包括全桥整流器、buck降压电路和特殊设计的智能负载开关。通过引入降压拓扑和智能负载开关,实现了输入源阻抗匹配和输出负载阻抗匹配,从而高效利用能量。LTSprice模拟和实际实验验证了该电路,能够在不同负载条件下提供稳定的直流电压输出。

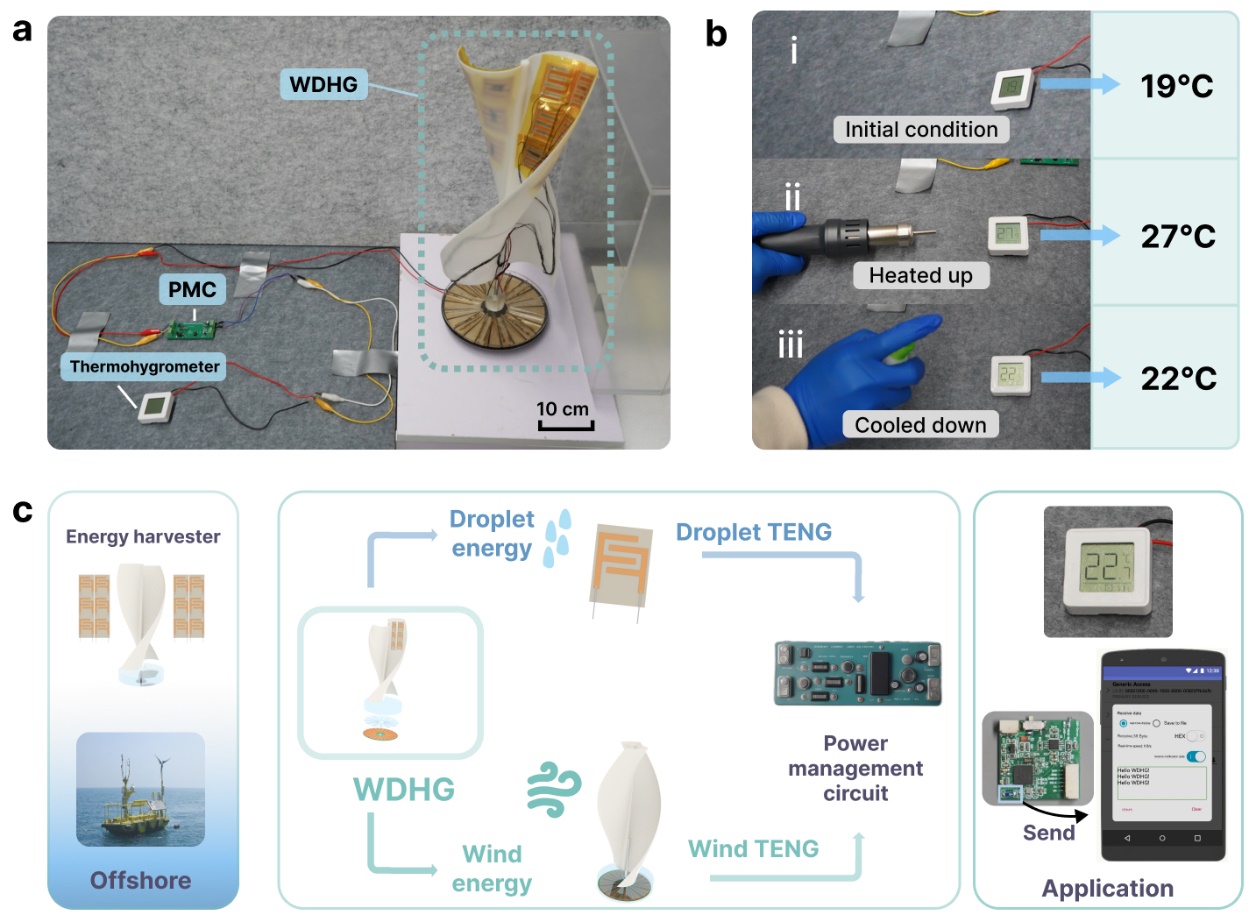

图3.基于WDHG的自供电系统的应用

(a)WDHG应用测试平台;(b)驱动数字式温湿度计的测试结果;(c)基于WDHG的自供电系统在海上环境中的工作示意图

WDHG在4.5m/s的风速下,该能量收集系统能够持续供能低功耗数字温湿度计,并在7.2m/s的风速下驱动一个20秒周期唤醒的BLE设备。该系统可提供可靠的可持续能源于海上环境中的各种物联网设备,特别适用于离岸风电场子站和远程监控设备。未来,随着技术的进一步优化,WDHG有望在更广泛的风雨环境条件下实现高效能量收集。这一创新设计不仅为海上环境中的风能雨能可再生能源利用提供了技术参考,还将在未来的海上智能城市等领域发挥重要作用。

近日,相关研究成果以“基于萨沃尼乌斯涡轮结构的风-雨混合收集自驱动发电系统”(A Hybrid Wind and Raindrop Energy Harvesting Operating on Savonius Turbine)为题,发表于《纳米能源》(Nano Energy),并被选为杂志第127卷C期的封面文章。

深圳国际研究生院副教授丁文伯、博士后王季宇为论文的通讯作者,论文第一作者(含共同一作)分别为清华大学深圳国际研究生院2021级博士生苏杰华、2021级硕士生林泽南、2020级硕士生金雨超,其他作者还包括2022级硕士生平思琪。

论文链接:

https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2024.109746

供稿:深圳国际研究生院

题图设计:梁晨

编辑:李华山

审核:郭玲

2024年08月12日 10:14:09

-

孔泰霖

孔泰霖孔泰霖,男,港籍,师从亚洲鼻王郑东学教授、亚洲眼王曹仁昌教授,韩国“延世派”整形流派宗师的亲传弟子,任韩国现代美学整形医院、曼谷LBC整形医院、韩国MK公司特聘医师。曾服务于韩国bio,韩国bk整形博物馆,中国美莱整形医院。2010年从事医学诊疗工作,具备了极佳的全面医学知识结构,稳定的心理特性,优秀的身体协调性,明确的层次逻辑感,准确的团队交流能力,多向系统控制和多维影像思考能力。多年的从业沉淀,能够迅速判断求美者的治疗方案,通过娴熟的外科手法及灵活运用,赋之优秀的审美基础,打造出了一例例有口皆碑的案例。

-

杨永利

杨永利杨永利,西安交通大学生命科学与技术学院,生物医学工程专业在读博士。现任陕西中科通大生命科学技术有限公司首席技术官,中科优脑(陕西)医疗科技有限公司法人兼股东,中国细胞生物学学会、陕西省细胞生物学学会委员。从事再生医学相关科研工作十余年,专注于再生医学领域科研成果转化及专业学术支持。

-

黄培卿(中医)

黄培卿(中医)黄培卿,中医医师,1956年7月28日出生于山东省临沂市河东区中医世家,1992年12月毕业于山东中医大学。国家执业中医师,全科执业医师,国家执业中药师。

-

邹殿序(中医医师)

邹殿序(中医医师)邹殿序,中医医师,就职于天津西青尚德中医门诊部。自幼随祖父学习中医,擅长运用岐黄脉法,辨证论治。尤其擅长脾胃病,痛风,皮肤病,心脏病,失眠,痛经和各种肿瘤结节性疾病的调理。

-

由梓慧(模特、演员)

由梓慧(模特、演员)由梓慧(yota),模特、中国内地女演员,1998年7月4日出生于辽宁省大连市,毕业于上海戏剧学院表演专业。曾参演《情人节的晚餐》《艺术家》《如果我不是我》《凤汐云锦》等多部影视剧作品。

-

徐灵真

徐灵真徐灵真,作家,道士,合香非遗传承人,民俗文化研究员,道教文化研究员。原名徐健军,法名,徐大军/徐敏灵,道号无为子,出生于辽宁省本溪市,祖籍山东日照。本师静虚子,为静虚子道长的关门弟子。后又尊本师意,先后师从龙虎山邱裕松道长,茅山杨世华道长。

-

张宛彤

张宛彤张宛彤,女,汉族,学科记忆法高级讲师,当代新生高级家庭教育指导师,青少年儿童心理健康指导师,书君文化教育创始人,育钦学社联合创始人。

-

何利均

何利均何利均,男,汉族,1960年5月14日出生于四川省泸州市。“天使草”品牌和“自然疗法”创始人,现任四川省中科中制医学研究院.院长。何利均投入巨资,致力于中医中药的研究30余年,以“守正创新”为科研宗旨,积极传承中华五千年的中医药文化。他提出以“养”为核心的理念,力求以“简单、轻松、愉快、显效”的方式普惠众生。